|

|

.....

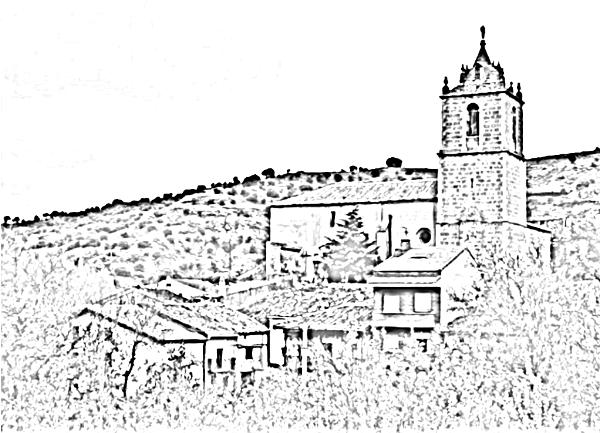

Riaza, más allá de Cerezo de Arriba, es un pueblo grandecito, famoso por sus truchas, de las que los riazanos están tan orgullosos que, no bastándoles con verlas en el plato, las llevaron a su escudo.

Riaza

es villa de calles anchas y empedradas y de casas de airosos balcones de madera.

En Riaza también se levantan los chalets de los veraneantes, unos bonitos y

otros feos.

Riaza

es villa de calles anchas y empedradas y de casas de airosos balcones de madera.

En Riaza también se levantan los chalets de los veraneantes, unos bonitos y

otros feos.

Por el paseo del Rasero, una moza que iba por agua al Cubillo se quedó mirando para el vagabundo.

—¿Usted qué vende?

—Yo no vendo nada, gentil mocita.

—¿Entonces?

—Yo camino y ando a lo que salga, que a veces es el sol, que sale para todos, y otras es una limosna que llega como el agua del cielo.

—¿Y siempre pide limosna?

—No, hija mía; ni siempre ni nunca. Que yo no pido, pero cojo lo que me dan.

—¿Y qué le dan?

—De todo menos disgustos, hermosa, porque uno no toma más que lo que quiere.

El vagabundo procura sonreír. El vagabundo, sonriendo, se siente imprecisa y vagamente feliz. La muchacha que le habla, sonríe también con una sonrisa tímida, una sonrisa purísima e ingenua como el agua de la lluvia.

—A ti, muchacha, ¿te gusta el campo?

El campo de Riaza es bonito. El campo de Riaza cría unos huertecillos verdes y lucidos, y muchas y frescas praderas para el ganado. El campo de Riaza, amén de la dehesa boyal, de mata de roble, guarda la dehesa del Alcalde, con sus quinientas obradas, y las de Borreguil de Pinarejo, de Pradorredondo, de Hontanares y de Mataserrano.

—Sí, señor, a mí, sí; a mí me gusta mucho.

Por el camino rueda, saltando como un lebrato, un vientecillo fresco que dibuja a la moza, que le ahueca el pelo, que le orea la sangre de la cara. La muchacha, a contraviento, parece una tierna bestezuela salvaje, una corza soltera: el cuello esbelto, la pierna delgada y fuerte, el pecho casi poderoso.

—¿Cuántos años tienes?

—Yo tengo quince; ¿y usted?

—Yo tengo muchos más.

En Riaza, en la peña de Carabias, nace la cañada real segoviana, que va a morir al valle de Alcudia y que guarda, agonizantes ya, las últimas leyendas de la Mesta.

El vagabundo, saliendo de Riaza, pasa por la ermita de la Virgen de Hontanares, donde se abre la vista. La Virgen de Hontanares, según dicen, se apareció en la cueva que esconde la cautelosa fuente de las tres Gotas.

Hacia el sur y un poco a naciente, en el camino de Cantalojas, queda el puerto de Infantes, por el que, según es fama, pasaron, todavía con la cabeza sobre los hombros, los siete infantes de Lara, los hijos de Gonzalo Gustios y de Sancha Blásques, garzones diestros en el arte de tirar la barra.

Entrando el vagabundo en la comunidad de Ayllón, las nubes rojas y largas de la tarde empezaron a dormirse sobre los bosques. El esquilón de un buey suena, a lo lejos, cadencioso y gentil, igual que el esquilón de una mansa ermita perdida en un castañar, mientras el corazón del vagabundo, a los primeros claros de la luna, se va llenando, poco a poco, como el pilón de una fuente sosegada, de una ternura infinita.

Y el vagabundo se echa a dormir, al pie de un roble, mientras sueña con cierta ingenuidad, con que Dios le permita seguir desgranando parsimoniosamente todos los eslabones de la cadena sin fin de los coloquios.

El vagabundo, a la ligera luz de la mañana que nace, aún semidormido en el tibio regazo del roble que lo cobijó, deshoja la margarita incierta de las cábalas, el tic-tac del reloj del tiempo bueno y del tiempo malo, el sí-no de las conjeturas que huyen veloces como la trucha plateada, como el lagarto amarillo y verde, como la paloma blanca o la negra golondrina: "Me quiere, no me quiere", "Ayunaré, comeré", "Seré feliz, seré desgraciado"...

La comunidad de Ayllón, poco más o menos, va desde el pico de la Moratilla hasta el alto de la Tonda y las bodas del Jaramilla con el Jarama, por un lado, y por el otro, desde la sierra de las Cabras hasta el río Riaza. A caballo de tres provincias, la comunidad de Ayllón agrupa treinta y seis pueblos, de los que cinco son guadalajareños y por tanto castellanos nuevos, veintiuno segovianos y diez sorianos.

Al vagabundo le gusta jugar al solitario de la cara y cruz de las cosas, al naipe del haz y el envés de las palabras. El vagabundo piensa que el péndulo, si no el más antiguo, sí es el más sensacional, el más sobrecogedor invento de los hombres.

A la comunidad de Ayllón la sombrean los robledales y los hayedos, los brezales, los pinares y los chaparrales. De cuando en cuando, una guerrilla de sabinas, la aromática madera que espanta al gorgojo, se presenta con el triste aire del viajero que vuelve con el alma doliente y la conciencia en paz.

—Dicen que se ha levantado la veda.

—Sí; ahora podremos ir a perdices y conejos, a chochas y a codornices, a liebres y a palomas torcaces, sin que la pareja se nos eche encima.

La comunidad de Ayllón llega hasta el puerto de la Quesera y los altos de los Collaíllos. La comunidad de Ayllón guarda el pico grande y los altos de Majaelrayo, y la sierra de Ayllón, y la sierra de Tejera Negra. La perdiz está menos torpe, la liebre está más ágil, la paloma vuela más recelosa, el conejo salta más listo, el cazador camina con su patente de corso en su morral, el perro husmea con más descaro, levanta la pieza con el gesto de desafío del que tiene la ley guardándole las espaldas.

La comunidad de Ayllón estaba regida por un receptor, un escribano y seis seises, uno por cada sexmo, por cada seis pueblos. En la comunidad de Ayllón se llama cabeza de sexmo a cada uno de los seis pueblos donde los vecinos, reunidos, eligen al procurador sesmero, al seise que los ha de representar.

El vagabundo, que ha abandonado la lucha, sabe que la vida es lucha, pero que lo contrario de la vida, que es la muerte, es lucha también.

—¿Usted no lucha por la vida?

—No, señor, yo le suplico que camine.

El vagabundo tiene su pequeña filosofía de andar, sendero adelante, por la vida.

El receptor, el escribano y los seis de la comunidad de Ayllón, administraban los pastos, los frutos y la leña de las tierras del mancomún.

—¿Le gusta tocar la flauta?

—Sí, señor, mucho. Y contarme largas historias, complicadas historias de amor, bellas y doradas historias de amadores adolescentes, rubios y desesperados como el trigo maduro: "¿Me querrás siempre?", "Siempre te querré". "¿No me abandonarás nunca?", "Nunca te abandonaré". A mí, señor, como tengo tanto tiempo, me gusta andar a vueltas con las cosas, mirarlas por el derecho y por el revés, verlas por la mañana, olerlas por la tarde y palparlas por la noche.

En la comunidad de Ayllón se esconde el lobo, y merodea el zorro, y hoza el jabalí, y brinca el corzo.

Al vagabundo, quién sabe si de mirar a las nubes, le ha brotado una nube en un ojo, una nube clarita, una tenue veladura que incluso da gracia a su mirar.

—Tiene usted una nube en un ojo.

—No es una nube, señor, es una mala idea.

—¿Y no le molesta?

—No; yo ni la veo. Me molesta saber que la he tenido, porque yo, señor, ¡lo que son las cosas!, hubiera querido pensar siempre bien.

En la comunidad de Ayllón, entre los chaparros y los tomillos de la punta de arriba, más allá de Languilla, pueden pastar los ganados de la tierra de Maderuelo. Pero sólo de sol a sol.

Por el cielo corre, en la más joven mañana, el alcotán que persigue sañudamente las últimas nubes de la noche, las nubes que se han dormido, como una bruja haragana, y a las que ha cogido la luz en camisón.

El vagabundo, con los ojos absortos, el alma temblorosa, asiste cada mañana al espectáculo eterno del amanecer. Si un día no amaneciese, si un día el sol se hiciese astillas por la noche, el vagabundo, con los ojos abiertos, moriría como un pez espantado, como un pez al que un hado maligno robara, mientras dormía, todas las tenues, todas las aladas, todas las inflexibles burbujillas del agua.

—¿Le gusta ver cómo amanece?

El vagabundo, a la dudosa luz de la amanecida, medio dormido aún en el materno regazo del roble que lo cobijó, no se atreve demasiado a contestar. Mientras deshoja la margarita incierta de las cábalas, el sí-no de las huidizas conjeturas; mientras oye sonar el tic-tac del reloj que marca y señala todos los tiempos, el bueno, el regular y el malo; mientras juega al solitario de la cara y la cruz del mundo; mientras baraja el naipe del haz y del envés de las palabras; mientras piensa, como un diosecillo castigado por desobediente, en el péndulo, el vagabundo, que no puede hablar, se siente dolida y espantadamente dichoso.

Como una flor, como una recién casada, como un jilguero.

El vagabundo — ¡vaya por Dios! — ha estado hablando solo.

El vagabundo se levanta, se estira un poco y echa a andar. Enfrente, al alcance de la mano, está Alquité, el primer pueblo de la comunidad de Ayllón, con su nombre moro, su miseria cristiana y su recuerdo de don Álvaro de Luna.

Alquité es un pueblecillo de pastores, de leñadores y de carboneros, que digieren su hambre en honesta paz y en sabia gracia de Dios. A la trasera de un chozo, bajo el colgarizo, una vieja desliendra a una mujer joven que tiene un niño recién nacido sobre la saya y otro, mayorcito ya, falandero, triste y encentado.

—Parece que el garzón anda doliente...

La mujer joven levantó la vista, casi con majestad.

—¡Ay, buen hombre, que me lo miró el ganguino, allá por las aguarraditas de abril, una mañana, tan y mientras que me lo dejé en el piojar de Marta, la personera, por acercarme al arroyo a clarear la ropica! Mi hombre se echó a buscarlo y en buena hora lo topase, que salíamos de pobres.

El vagabundo, por hacer la caridad, se agachó para mirar a la otra criatura.

—No me lo bese, que es moro y no lo he de cristianar hasta que vuelva el padre que me lo hizo.

—¡Vaya!

El vagabundo, que se sintió romántico, enamorado y dadivoso, se puso a adorar al santo por la peana, sonrió con una sonrisa de mayo y dio unas briznas de rosquilla que guardaba en lo más hondo y en lo más cariñoso del zurrón, al niño que lo miraba con el aire tontino y tierno como una peladilla.

—¿Cómo te llamas?

—Bastián.

Después, el vagabundo, a quien se le despertó la conciencia, cruzó Alquité sin atreverse ni a escuchar el reule-ule de las mozas y se sentó en el camino, antes de llegar a Villacorta, a echar un trago y a probar un bocado, a hacer memoria, a escribir, que es su oficio, y a fumarse un pitillo de postre y otro de premio si le salían bien las apuntaciones. Entre montes, el vagabundo le da la risa al pensar en las suertes del raro oficio que Dios le dio, un oficio que, por no tener nada, ni nombre tiene, ni tampoco beneficio.

Pensando, pensando, al vagabundo se le ocurrió pensar que, una de dos, o estos castellanos de Segovia no hablan el castellano, cosa que le cuesta trabajo creer, o los académicos del diccionario no se han echado al campo con un cuaderno para apuntar lo que en el diccionario no viene apuntado y, si alguna vez vino, fue borrado antes de tiempo, antes de que los hombres lo hubieran perdido en el hondo pozo sin memoria donde todo se funde y todo se pinta de negro y desaparece.

El vagabundo, que en nada es autoridad, después de llegar al fin — al fin, por ahora — de su escritura, se da cuenta de que algunas de las palabras que quedan escritas a lo mejor nadie las encuentra si las busca donde su sentido común le dicta que las ha de hallar, y arbitra el copiarlas antes de pasar más adelante, imaginando que a quien las conoce ahora se le pierde con recobrarlas y que, a quien las ignora, bien pudiera ser que le agradase el que se las dijeran.

Como tampoco son muchas, el vagabundo entiende que el que leyere no ha de tener tiempo de llegar a la fatiga. Si más adelante aparecen otras, ya se buscará la manera de no volver a darlas en lista, como ahora se hace, para que esto no parezca un libro.

Salvo las que se le hayan escapado, las palabras a que se refiere el vagabundo son las siguientes:

Escolante, escolar.

Blas, además de borriquillo para montura, caballo de corta alzada que se suele usar para andar por el monte.

Postura, cantidad de pienso que, de cada vez, se da al ganado.

Yerbasana, yerbabuena.

Obrerizas, prestación personal que los vecinos hacen al concejo; duran dos o tres días y suelen comenzar con el Carmen.

Emborrillar, empedrar con cantos rodados.

Obrada, medida agraria; la segoviana tiene treinta y nueve áreas y media; la vallisoletana, cuarenta y seis y media, la palentina, cerca de cincuenta y cuatro.

Colgarizo, tejadillo al aire de las paredes del corral.

Falandero, niño que no se aparta de la madre.

Encentado, lacerado.

Ganguino, animal mítico, extraña mezcla de lobo, de barbo de río, de gallina y de cebra, según unos, o de cabra, según otros, que vive más de trescientos años y que desgracia a los niños que mira. Se dice que el que mata un ganguino hace fortuna. En castellano antiguo, cebra valía por cabra.

Aguarradita, pequeño chubasco. Hay un refrán que dice: aguarraditas de abril, unas ir y otras venir.

Tan y mientras, entre tanto.

Piojar, pegujal.

Personera, en la fiesta de Santa Águeda, que en algunos pueblos organizan las casadas, mujer que, con la tenienta alcaldesa, la sindica, la regidora y la procuradora, ayuda a la alcaldesa en todos los preparativos. En Gomecello, en la Armuña y muy lejos de estas tierras, el día de Santa Águeda se sueltan en las eras unos gallos que las mujeres persiguen y matan a palos. Es también de ley que las mujeres, en tal día, apaleen a los hombres que se encuentren en el camino, como queriendo vengar en ellos el cruel martirio a que Quinciano sometió a la santa.

Moro, niño sin bautizar; es costumbre no besarlos hasta que se les hace cristianos.

Peladilla, cochinillo asado.

Reule-ule, crujir que hacen las faldas de las mujeres al andar.

El vagabundo, después de leer y releer su lista, piensa que, si la hubiera puesto por el orden del abecé, a estas horas podría andar por la calle mirando de costadillo como un filólogo. En fin, ¡otra vez será!

El vagabundo, en apuntar sus sabidurías, tardó todo un día largo, tiempo en el que, por el camino de Villacorta, no pasó ni un automóvil, ni un ómnibus, ni un camión, ni siquiera una bicicleta. Una nube de grajos pasa, entre graznidos siniestros, sobre su cabeza, y al vagabundo le viene a la memoria el refrán que escuchó, por aquellas tierras de Ayllón, de boca de un mochillero cantista: cuando el grajo grajea, el lobo esralea. El vagabundo, que con el recuerdo se nota las carnes apiladas, no sabría decir si más de miedo que de frío, se ata los esfiladores de las alpargatas, se recomienda temple y mirar para adelante, por lo de no descarralarse, recoge sus bártulos y se va.

|

|

En Villacorta no le dan de comer, y el vagabundo, que no es más pobre que quienes le niegan la caridad, tira por el camino hasta pegarse con Madriguera, el pueblo de la arriería, donde se zampa un calderón con más agua que tropezones y menos pringue que humo, pero que le sacó la panza de mal año y le hizo ver de rosa color las amarillas y escasas mantecas de la patrona, la señora Visitación, por mal nombre Sargenta.

En el Negredo, a la sombra del robledal del Negro, el vagabundo, que se ha lavado sus miserias en las aguas del arroyo umbrío y saltarín que dicen Cobo, escucha la vocecica de una niña rubia y misteriosa que canta, zarzalera como el ruiseñor y amorosa y gentil como la zurana, su canto quebrado y tenue igual que el volar de la mariposa:

De Francia vengo, señora,

traigo un hijo portugués,

que en el camino me habla

de las hijitas de usted.

El vagabundo, con la cabeza poblada de blandos y remotos pájaros pintados con la violenta color del errabundaje, siente — ¡que Dios le perdone! — no haber nacido lobo del monte, o rayo del cielo, o cierzo serrano y helador.

La niña rubia, que desprecia al vagabundo del camino, y al cierzo, y al rayo, y al lobo, se marcha sendero abajo — en la mano, una rama de roble —, con aires de reina.

Si las tengo o no las tengo,

no las tengo para usted,

medio pan que yo tuviere

lo reparto entre las tres.

—Sí, ésta es la ley. Pensemos en otra cosa.

Por la carretera, entre una nube de polvo, avanza como un pecado, un camión de tristes y altaneros robles abatidos.

—¿A dónde van?

—A San Esteban de Gormaz, a embarcar la madera. ¿Quiere subir?

El vagabundo tuvo un mal momento.

—Bueno, en San Esteban ya arrimaré el hombro.

Sobre los troncos, el vagabundo, aun antes de llegar a Santibáñez de Ayllón, se hizo amigo de un viejo guto y decidor, perito, según juraba, en las vetustas artes del alarifazgo, que se cuidaba del viento con un capote de parda cuatreada, de buen ver todavía y recia primidera, que le fue contando por el camino las geografías que quedaban a las dos manos y, para dar mayor variedad a la conversación, el cuento de la cigüeña, la zorra y el alcaraván.

En el cruce de Santibáñez, para acercarse a Estebanvela, que está a una legua de andar, hay que meterse a la izquierda, dejando a la derecha el levante del sol.

—Ese monte desnudo es el Bal, y a aquél vestido, le dicen la Matilla.

—Sí.

—La Matilla da muchas cárceles de buena leña.

—Sí.

—Y estas aguas claras son las del Aguisejo, que es río de pencas.

—Sí.

El viejo del capote sonrió debajo de su barba de invernal color de ceniza.

—Pues eso. El caso es que en lo alto de una peña, una cigüeña vivía con siete cigoñinos.

—Ya.

—Por allí cerca solía andar, a lo que saltase, una zorra de malos aperos, aunque con cara de lista, que un día que iba de hambre se acercó hasta la peña y le dijo: "Señora cigüeña, o me tira usted un cigoñino, para que me lo casque, o con mi rabo de zorra cascabelina tumbo la peña y los mato a todos".

—Ya.

—Entonces la cigüeña, que se afrigoló de miedo, le tiró un cigoñino, y la zorra fue y se lo comió sin dejar ni el pico.

—Ya.

Estebanvela es un pueblo larguito y de casas no de lo peor, que cría ciruelas y guindas, caza liebres y perdices, y pesca truchas y cangrejos.

—A la zorra, como le había salido bien el oficio, le entraron ganas de repetir, y entonces, a la mañana siguiente, se arrimó otra vez a la piedra y dijo: "Señora cigüeña, o me tira usted un cigoñino, para que me lo casque, o con mi rabo de zorra cascabelina tumbo la peña y los mato a todos".

—Ya.

—Entonces la cigüeña se echó a llorar, pero pensando que las cosas aún podían ponerse peor, le tiró otro cigoñino y la zorra fue y se lo comió sin dejar ni el pico.

—Ya.

En la posada de Francos, que, según es fama, suele estar vacía, el del camión dejó un cartucho de bicarbonato. Por el camino de Valvieja, una moza marcha arreando una mula cumplida.

—La cigüeña, que no tenía ya más que cinco cigoñinos, estaba triste y llorosa cuando se acertó a pasar por allí el alcaraván. "¿Por qué llora usted, señora cigüeña?", le preguntó el alcaraván.

—Ya.

—Pues lloro, señor alcaraván, porque la zorra me mata un hijo cada mañana.

—Ya.

—Me dice: «Señora cigüeña, o me tira usted un cigoñino, para que me lo casque, o con mi rabo de zorra cascabelina tumbo la peña y los mato a todos».

—Ya.

El vagabundo y su compañero de viaje, sentados en el más alto tronco y saltando sobre los baches de la carretera, se miran en el arroyo Ayllón, que ya se ha bebido al Aguisejo, y que corre al lado del camino buscando el río Riaza, que encontrará en Languilla, antes de llegar a Aldealengua de Santa María y a Maderuelo.

—Entonces el alcaraván le dijo: "Pues no llore usted más, señora cigüeña, y cuando venga la zorra le dice: «Ya no le tiro a usted mis cigoñinos, señora zorra, que Dios los crió para que yo los mire y usted no ha de tumbar la peña con su rabo de zorra cascabelina, que para echarla al suelo se necesitan barrenos y un hombre que les pegue fuego»."

—Ya.

—Pues dicho y hecho. Cuando llegó la zorra con su cantinela de cada mañana, la cigüeña le dijo lo que le había aprendido el alcaraván. "¿Y quién le enseñó a usted eso, señora cigüeña?", le preguntó la zorra. Y la cigüeña le respondió: "El alcaraván".

—Ya.

—Entonces la zorra se fue a buscar el alcaraván, lo cogió con los dientes y le dijo: "Ahora te como, para que no vuelvas a meterte donde nadie te llama. ¿Quién te dio a ti vela en este entierro, condenado alcaraván?"

—Ya.

Ayllón es pueblecito grande, ruinoso e historiado. En Ayllón hubo una parroquia de Santa María de la Media Villa. En Ayllón, el condestable Luna, cuando perdía, se retiraba a reponer sus fuerzas y sus armas. En Ayllón, el conde de Miranda cobraba las alcabalas, las martiniegas y las tercias reales.

—Entonces el alcaraván, todo asustado, se echó a temblar y le dijo a la zorra: "¡Ay!, señora zorra, no me coma usted hasta haber dicho por tres veces: ¡Alcaraván, alcaraván, alcaraván!, que a otros comías, a otros, que no a mí"

—Ya.

En Ayllón predicó San Vicente Ferrer, que era racista, y que consiguió del rey que obligase a los moros a usar capuces verdes con lunas claras, y a los judíos a llevar una marca sangrienta en el tabardo.

Los niños juegan en la plaza a los pacientes y a los violentos juegos que se rigen, como la andadura de las estrellas, por la remota y misteriosa voluntad de Dios. Los niños que juegan a saltar sobre los parapetos y a las trincheras de los poyos, llevan una luna clara pintada en el verde capuz con que se tocan la cabeza del alma, con que se cubren los lomos del alma. Los niños que juegan a vender arena en delicados, en primorosos cucuruchos de hoja de tierna lechuga, presentan una marca roja sobre el tabardo con que se abrigan la voluntad.

—La zorra, para cumplir la última voluntad del alcaraván, abrió la boca para rezar su letanía y el alcaraván, al verse suelto, se subió a un árbol y, cuando se sintió seguro, soltó una gran carcajada y se puso a cantar: "¡Alcaraván, alcaraván, que a otros comías, a otros, que no a mí!"

—Ya.

El hombre de la barba nevada, en la taberna donde todos se pararon a refrescar, se quedó mirando, fijo como una lechuza, para los ojos del vagabundo.

—Pues eso es todo, amigo, que a pillo siempre hay alguien que gane.

—Ya.

El hombre, con un gesto de viejo caballero impaciente, se echó al coleto, de un trago, su vaso de vino.

—Oiga, amigo, ¿y usted no sabe decir más que "ya"? El vagabundo no tenía ganas de discutir.

—Sí, señor, sé decir algo más, aunque tampoco mucho. Yo, no hay más que verme, no soy un hombre muy ocurrente...

Por el senderillo de Riaguas de San Bartolomé y de Grajera, el pueblo que guarda la última, y quizá la única ya, picota segoviana, el sol se iba mientras llegaban las sombras por el camino de Torremocha y de Quintanas Rubias, en tierras de Segovia. El vagabundo y su compañía volvieron a la marcha, mientras la noche, como una manta amorosa, arropaba al perdido, al olvidado mundo de la comunidad.

Hacia el norte, todos los caminos que salen de Ayllón, llevan al río Duero: el de la derecha, por Fuentecambrón, al Duero soriano de San Esteban de Gormaz; el de la izquierda, por Fuente el Césped, al Duero burgalés de Aranda.

El vagabundo, en silencio y aterido de frío, se dejó llevar a San Esteban.

II

VEINTE LEGUAS DE DUERO

La del alba sería, por mor de un reventón entrando en Aldea de San Esteban, cuando el vagabundo y sus amigos, entre pajarillos cantores y alamedas umbrías, se llegaron a lavar el sueño y el mal cuerpo en las frías aguas del río Duero.

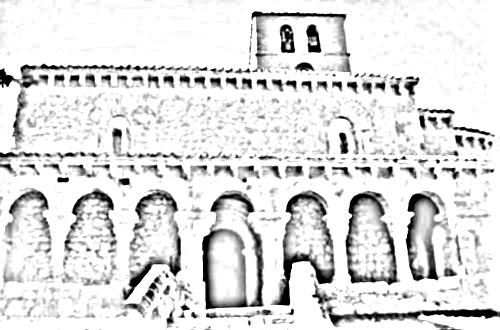

San Esteban de Gormaz no es la que fue, San Esteban de Gormaz llegó a tener cerca de centenar y medio de caballeros que, a punta de lanza, la hicieron Muy Noble y Muy Leal. San Esteban de Gormaz fue ciudad en el siglo XII. A San Esteban de Gormaz, se entra por un puente de dieciocho arcos. La media luna figura en el escudo de San Esteban de Gormaz. San Esteban fue emporio de la morería: El conde Carci Fernández la cercó y en el vado del Cascajar murieron tantos guerreros que las aguas del río corrieron rojas de sangre. Por cerca de San Esteban de Gormaz, por Alcubilla del Marqués, la vieja Alcobiella, pasó el Cid el camino de la sierra de Miedes y el destierro.

El vagabundo, en la estación del ferrocarril, ayuda a descargar los robles. A cambio lo habían traído y, de propina, le dieron un almuerzo de aguardiente, rosquillas y bacalao.

En San Esteban de Gormaz hay dos o tres iglesias de estilo románico y un castillo moro en ruinas, triste y poblado de grajos, y de murciélagos, y de lagartos. En San Esteban de Gormaz el campo es verde y primoroso, con huerta en la llanada, con uva en la ladera — uva verdeja, uva quiebratinajas, uva garnacha, uva arandeña —, y con cereal en el peor terreno. Las mozas de San Esteban de Gormaz son morenas y hacendosas, garridas y bien dispuestas, de ademán suelto y celosa intención.

En los soportales de la plaza, el vagabundo se encuentra con otro vagabundo, más viejo, que tiene un ojo de menos y media docena de moscas en su lugar, y que, según le aclara, lleva en San Esteban desde la feria de junio y no piensa en largarse hasta San Moisés, pasada la de noviembre. Como es martes, los quincalleros, y los pañeros, y los confiteros del mercado, prestan su pausado y antiguo guirigay a las antiguas y pausadas piedras de la villa.

—¿Y de qué va?

—Yo ya ni voy, hermano, que llevo en San Esteban desde la feria de junio y pienso que, si antes no me echan, por aquí he de rodar lo menos hasta San Moisés, pasada la feria de noviembre. ¿Y usted?

El vagabundo tuerto tenía un aire solemne y resignado de sacerdote en desgracia.

—Pues yo ando de paso, que no de huida, y duermo cada noche donde los hombres me dejan, y amanezco cada mañana donde Dios quiere, que nunca es en mal sitio.

El vagabundo tuerto estaba terminando de rechupar unas raspas de pescadilla.

—No le he dicho si gusta...

—Que le haga buen provecho, hermano, que hoy he almorzado de fundamento, merced a la caridad de unos madereros, y tengo las carnes templadas y las tripas en orden.

—Más vale así. Yo ando mal, mal... Yo ya soy viejo. Yo ya no cumplo los setenta y cinco años...

—Y los ochenta y cinco ha de cumplir también, hermano, que yo lo veo terne y de sano color.

La cigüeña voló sobre los tejados, camino de su torre mocha, batiendo las alas con una aburrida y estudiada clemencia.

El vagabundo tuerto clavó su ojillo luminoso en el mirar del vagabundo joven.

—¿Cuál es su gracia?

—Camilo, para servirle.

—¿Gabacho?

—No, señor, gallego.

El vagabundo tuerto se secó las manos con los cueros del pecho.

—Mi nombre es Honorio, ya lo sabe usted.

El vagabundo tuerto se incorporó, tomó el garrotillo de fresno en el que se apoyaba al caminar, y habló, casi distraídamente.

—Caldo de gallina..., el refrán bien lo dice: agua del Duero, caldo de gallina... Yo me voy a acercar al río.

—Si no molesto...

—No molesta más que el que quiere, hermano.

San Esteban de Gormaz es pueblo de casa de buena planta, de hombres que se afanan a su labor, de mujeres que miran con ansiedad, hasta podría decirse que con destemplanza, igual que castas y enojadas madres abadesas.

El vagabundo, después de darse una vuelta por San Esteban, se acerca al río a beber sus aguas — bebe del Duero escuchó decir, por turbio que vaya — y a echar un ojo de amor a las aplicadas lavanderas.

El Duero es río que siempre tuvo buena prensa. Del Duero se canta: agua del Duero, caldo de gallina. Al Duero le hace decir la copla: yo soy el Duero, que todas las aguas bebo; si no es a Guadiana, que se va por tierra llana, y a Ebro, que no lo veo, y a Guadalquivir, que jamás le vi.

En la orilla, tres o cuatro pescadores de caña se duermen esperando la trucha, mientras cinco o seis mocitas, la saya recogida con el mandil, se afanan en su oficio de lavanderas, en su enamorador menester de lavanderas.

El vagabundo — el joven, que no el tuerto — prefiere pensar que las mozas no tienen nombre, ni casa, ni corazón. El vagabundo, ¿por qué sería?, se imagina al Duero poblado de barcos que se llevan, aguas abajo, su inservible, su desconsolado amor.

Vi los barcos, madre,

vilos y no me valen.

Madre, tres mozuelas,

no de aquesta villa,

en agua corriente

lavan sus camisas.

Sus camisas, madre,

vilas y no me valen.

El vagabundo piensa que es mejor el camino que el caserío, la urraca ladrona que el ave de corral, el arrebatado llanto del cielo que el tibio y adormecedor aliento de la cuadra.

—Me voy.

—¿Así?

—Sí, así.

El vagabundo tuerto sintió florecer entre las manos al garrotillo de fresno en el que descansaba sus flacas fuerzas al andar.

—Adiós, hermano: suerte y un soplo de caridad.

—Gracias, don Honorio, mi señor...

El vagabundo pasó el puente con ganas de volver la cabeza. ¡Qué mal asunto!

El primer cruce a la derecha y el segundo, a la derecha también, pusieron al vagabundo en el camino de Soto de San Esteban. Entre huertas y alguna praderilla, el vagabundo se entretiene en ver correr las aguas por el río, y el tren por la vía, y los carros de mulas por la carretera. A la vista de Soto, el vagabundo, que venía triste, se sentó a liar un pitillo y a mirar para el cielo.

En las aguas del Duero, una niña se bañaba desnuda, las nubes y el alto alcotán sobre su cabeza, con las teticas al aire.

No me las enseñes más,

que me matarás.

Diego Sánchez de Badajoz, también sufrió, a su tiempo.

Soto de San Esteban es pueblecito de poca monta que asoma al Duero la ermita de Nuestra Señora de Rubiales.

El camino, saliendo de Soto de San Esteban, cruza el río y la vía del tren, pero el vagabundo prefiere el senderuelo solitario que corre, por la orilla izquierda, entre álamos airosos y un silencio de muerte, por el húmedo trecho del verde y triste despoblado de Castril. Despoblado, según quiere entender el vagabundo, es voz que, más que por desierto, quiere valer por desierto que, en tiempos, lo fue.

Un zagal que pastorea cabras, se entretiene en grabar a punta de navaja cien corazones sobre la blanda varita de negrillo, mientras los grises pájaros de la tarde despiden desesperadamente, los últimos y entrecortados estertores del sol.

Velilla de San Esteban, que queda enfrente, al otro lado del Duero, enciende sus primeras luces mientras el vagabundo, que se siente inmenso como una florecilla, desdobla la manta y se tumba, estirado igual que una liebre sobre el santo suelo.

Con el ánimo en paz, el vagabundo sueña con jubileos de mozas lavanderas, extrañamente lozanas y amables, mientras en el lejano cielo, casi con desconsideración, las estrellas pintan las previstas constelaciones del verano.

Aun antes de la luz, en la más fría noche, el vagabundo se levanta, desayuna el pan y el tomate de su morral, y rompe a andar con pasos firmes y altaneros, con los violentos pasos del solitario, mientras los grillos enmudecen de ira y el ave quejumbrosa de la obscuridad cuelga, de la rama más alta, su lamento.

El día nace con el vagabundo a medio camino de Langa y el aire fresquito, espabilado y murmurador, mientras el sol empieza a calentar los montes que quedan más allá del río hacia la parte de Bocigas y Zayas de Torre.

En el término del despoblado de Castril zurea la paloma, y mina el topo, y se columpia la espadaña, y florece el lirio, y hace su nido el ruiseñor.

Langa, al otro lado del río, se sienta sobre una encrucijada. El camino del este, por San Esteban y el Burgo de Osma, llega hasta Soria. El del oeste, aguas abajo del Duero, llega a Valladolid y aun más allá. El del norte muere a una legua de nacer, en Bocigas, y el del sur, que se parte a la media legua, se rinde en Castillejo de Robledo, por un lado, y, por el otro, en Miño de San Esteban, el pueblo que los novios, después de la noche de bodas, han de rodear montados en un burro.

Por Bocigas, entre peñas inmensas que, a veces, ruedan sobre el pueblo, cruza el río Perales, que nace en la Nafría, se escurre bajo el monte Valmaya, y acaba por caer al Arandilla, ya en campo burgalés.

En el hoyo de Castillejo tuvieron un castillo los templarios, del que queda poco más que el sitio. A no mucho andar del pueblo, y casi a horcajadas de las lindes de Soria, de Burgos y de Segovia, verdea la lagunilla que da de beber al arroyo de Las Navas, antes de que, por Santa Cruz de la Salceda y Fuentespina de la Vega, se entregue al Duero de Aranda.

En Valdanzo el ermitaño del Humilladero sabe encontrar la amarga hoja del sen con que se purga a las embarazadas.

Entre Castillejo y Valdanzo sitúan los sabios al Robredo de Corpes, donde Félez Muñoz encontró a sus primas, las hijas del Cid, ultrajadas por los infantes de Carrión. El vagabundo, por entretenerse, puso en romance moderno los versos del cantar.

Ya se marchan los infantes, aguijando al espolón.

Y el rastro que ellos dejaron lo sigue Félez Muñoz,

que

halló al fin a sus dos primas, amortecidas las dos.

Llamándolas:

«¡Primas, primas!», pronto se descabalgó.

Arrendó

el caballo a un árbol, hacia ellas se dirigió:

«Ya voy, primas, primas mías, doña Elvira y doña Sol

¡mal se esforzaran con vos los infantes de Carrión!

¡Dios haga que ellos encuentren pena a su mal galardón!»

Las va tornando a la vida, al

sentido, ambas a dos,

que

tan traspuestas estaban que no tenían ni voz.

Partiéronsele

las telas de dentro del corazón,

llamándolas:

«¡Primas, primas, doña Elvira y doña Sol!

¡Despertad, primas, mis primas, por amor del Creador!

¡Despertad que aún es de día, que ya va a ponerse el sol!

¡Que no nos coman las bestias feroces de este fragor!»

El vagabundo procuró salirse lo menos posible de la vía de Per Abbat.

Miño de San Esteban guarda el despoblado de Castril donde se herbaja el ganado de lo que fue comunidad de San Esteban de Gormaz: Piquera de San Esteban, Peñalba San Esteban, Aldea de San Esteban, Soto de San Esteban, Velilla de San Esteban, Rejas de San Esteban.

El vagabundo entra en Langa por un airoso puente de doce ojos que se encuentra sobre un Duero embarrado y revuelto.

En la plaza de Langa, bajo los soportales, el vagabundo se da de manos a boca con unos turistas franceses que le hacen la merced de un duro porque les escriba en un papel y en letras mayúsculas, la palabra "soportales". Mientras el vagabundo se afana a su labor, unos niños le miran extrañados y silenciosos. Los franceses —dos mujeres de pantalón largo y dos hombres de pantalón corto — le miran también.

El vagabundo, con su duro, se metió en la posada y se comió media docena de truchas grandecitas, empujadas con un cuartillo de vino cubierto y de tres hojas, que le dejaron el hígado agradecido y grasiento como el de un canónigo.

El vagabundo, optimista como quedó, tuvo valor para acercarse al posadero, un tío tremendo y bigotudo que parecía el jefe de una cuadrilla de cómicos.

—Oiga, mi amo. ¿qué ha de hacer en su casa un hombre que quiere fumar y no tiene tabaco?

El posadero se echó mano al bolsillo y sacó una petaca gorda y lustrosa, una petaca en la que bien cabía un cuarterón.

—Nada, hombre, basta con que yo le dé con qué. ¡Lo que hay en España es de los españoles!

—Gracias, mi amo.

—No hay que darlas, hombre.

Langa, por este lado, es el último pueblo soriano. De la tierra de Soria a la de Burgos se puede cruzar por cinco caminos: el de Duruelo a Quintanar, pasando la sierra Umbría apoyados en el arroyo Zumel; el de Navaleno a Canicosa, que también llega a Quintanar; el de San Leonardo a Hontoria, dejando a mediodía la sierra de Costalago; el de Alcoba de la Torre a Brazacorta, y éste que lleva el vagabundo.

Después de pasar el mojón que separa las provincias y antes de llegar a Zuzones, al vagabundo le cogieron los mares del cielo, los desbordados, los enloquecidos mares del cielo, de los que medio se guarneció contra las flacas bardas de una paridera.

El vagabundo, al mirar cómo cae el agua, se pone a pensar, casi con deleite, en todos los vagabundos que se habrán puesto a caldo, empapados como gorriones coritos, a la sombra canija de cualquier corral, cuando a los mares del cielo, desde que el mundo es mundo, se les ocurre romperse con estruendo de mil nueces rodando.

Quieto, para no coger más que el agua de un sitio, y defendiendo sus carnes del cielo que lloraba como casi nunca llora, el vagabundo, quizás por darse los ánimos que aun no le faltaban pero que ya se le iban gastando, se puso a hablar consigo mismo en alta voz.

—Parece que llueve, ¿eh, buen hombre?

—Pues yo creo que no, distinguido caballero, que lo que pasa es que llueve.

—Pues eso, pues eso es lo que yo le vengo diciendo, buen hombre.

—Y yo, distinguido caballero, y yo.

El vagabundo, a veces, se divierte hablando a solas para ensayarse en el complicado arte de no llegar a un acuerdo jamás.

—Un servidor, distinguido caballero, es un príncipe indio venido a menos.

—¿Ah, sí?

—Sí, alto señor, que por mis venas corre una sangre tan azul como la de los reyes y hasta, si me apuráis, aún más antigua. ¿No me creéis?

—Ni una palabra, buen hombre, ni una sola palabra puedo creer de lo que me decís. ¡Qué le vamos a hacer!

—Sí, verdaderamente, ¡qué le vamos a hacer!

El vagabundo, con la cabeza mojada, las ropas chorreando, los pies empapados, debe parecer un vagabundo de ópera italiana, un vagabundo caracterizado de vagabundo, el vagabundo más vagabundo de toda la tierra.

—¿Qué hora será ya?

—No puedo saberlo, distinguido caballero, nadie lo puede saber, que está negro el cielo y la tierra incierta.

Un pájaro vuela, torpe y apresurado, sin saber ni de qué ni a dónde huye, mientras un bicho flaco y nerviosillo se asoma por entre dos piedras de la tapia.

—Escampa...

—¡Psché! Ya veremos.

Por el camino viene un pastor arreando un hato de cabras barbudas. Una moza que va por leña pasa tarareando entre dientes una cancioncilla.

—¿A dónde vas, muchacha?

—A donde me da la gana y a usted no le importa, tío asqueroso.

—Vaya.

El vagabundo, cuando la muchacha se aleja, empieza de nuevo a pensar en las aguas desatadas, en las mansísimas y enfurecidas aguas del cielo que, a veces, se derraman trayendo una paz inefable al corazón de los vagabundos. Que no van por leña hacendosamente, cierto es, pero que tampoco muerden.

Entre la Vid y Vadocondes, el arco iris se pintó en el cielo no mucho tiempo antes que el crepúsculo.

El vagabundo, caladito como iba, pasó por Zuzones a buen andar y fue a secarse y a dormir el baño a la sala de espera de la estación.

Zuzones es un lugar que pertenece al ayuntamiento de la Vid. El paisaje de la Vid es frondoso y amable, con árboles de añosa corpulencia, frescas aguas, cultivo de buen cuidado y bosquecillos de enebro y de encina. En la Vid se da la uva que dicen de botón de gallo, y la tintina, y la perruna. En la Vid se pesca el barbo y la anguila. En la Vid se caza el zorro y la liebre. En la Vid florece la teología a la sombra de los latines de San Agustín.

La sala de espera de la estación tiene encharcado el suelo de losetas de cemento. El vagabundo, sobre el largo banco de tabla, se busca su acomodo entre un zagal segador y una campesina que intenta dar de mamar a un niño que grita sin entusiasmo alguno, sólo por hacer la cusca al prójimo.

En la sala de espera de la estación hay otras cinco personas: un viejo que dormita con la apagada colilla entre los labios; una señorita de pueblo con el pelo teñido de rubio y su mamá, que casi no puede respirar dentro del corsé; un hombre de mediana edad que mira para la bombilla, y un cura flaco y meditabundo que hace, de vez en cuando, un raro guiño con la boca y con la nariz.

El vagabundo, que no está para tertulias y menos velatorios, saluda al digno senado, se tumba todo lo que puede y cierra los ojos para procurar dormir.

Cuando se despierta, a punto de la amanecida, en la sala de espera no está ya nadie más que el cura, que sigue en igual postura en que quedó y haciendo los mismos visajes.

—Buenos días, padre.

—Buenos días, hijo. ¡Parece que se durmió!

—Sí, señor; habiendo sueño, ¡ya se sabe!

—¡Vaya, vaya!

El cura volvió a su silencio. Al cabo de un rato se sintió chiflar un tren y el cura se levantó.

—Buenos días, hijo.

—Buenos días padre, y buen viaje.

El vagabundo, cuando el cura se fue, lo siguió con la vista. El cura andaba renqueante y algo escorado, y acompañaba su pisar con una tosecilla amarga y seca. ¿Quién sería aquel cura pobre y nervioso, aquel clérigo raído y triste, que se había pasado la noche, mano sobre mano, en la sala de espera de la estación de la Vid? El vagabundo no lo supo. También es cierto que a nadie — ni aun a él mismo — se lo preguntó. Pero el vagabundo, al cabo del tiempo, aún piensa con simpatía en su amigo de aquella noche, el amigo que no sabe cómo se llama y del que casi no conoció ni el metal de la voz, pero del que sí recuerda que tenía una cara difícil y bondadosa como la de algunos pastores de la montaña, como la de algunos viejos pastores de silbo, mastín y navajilla.

En la Vid, los agustinos calzados estudian las ciencias de la filosofía en el viejo Monte Sacro, el monasterio de premostratenses que levantó el beato Domingo, en el siglo XII que hizo noble y hermoso el cardenal Iñigo López Mendoza, en el siglo XVII, y que arruinó la desamortización del XIX.

Treinta años después del abandono, en 1864, los agustinos de Valladolid devolvieron al monasterio el perdido esplendor y fundaron el colegio de misioneros de Filipinas, hasta que las islas se dividieron en dos provincias y en la Vid quedó la cuna espiritual de los dedicados a la enseñanza: los de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España editores de la Revista Agustiniana, de La Ciudad de Dios y de Religión y Cultura.

El vagabundo, en el convento de la Vid, se encontró con un paisano y viejo amigo, Papiano Grillo Pampín, cabo de la legión extranjera, en tiempos, y hoy hermano lego y latinista de afición, que le dio de comer, le enseñó las arquitecturas y le explicó, sin venir demasiado a cuento, que la palabra "cachondo" venía del latín catuliens, que está en celo.

Papiano Grillo Pampín, con su nariz de berenjena, su pelambrera rala y sus ojillos de estornino, siempre había sido sujeto aficionado a hablar por bernardinas, maña que ahora, con la compañía de los sabios, se le había puesto exagerada y madura.

Papiano Grillo Pampín, que guardaba las colillas en una media, tenía pretensiones eruditas.

—Mira, para, y observa. ¡Oh, maravilla de las maravillas! ¡Oh, pureza del plateresco en el Escorial de la Ribera, como es conocida nuestra casa por todos los amantes de las bellas artes! Esto que tus ojos contemplan, ignaro caminante, es la más pura forma de unión de una iglesia de tres naves con una capilla de este tipo en la cabecera.

—¿De qué tipo?

—Pues de este tipo, hombre, de este tipo. ¡No entiendes una palabra!

El vagabundo, que no está muy fuerte en eso de los estilos, cambió la conversación. Al vagabundo y a su amigo el lego, hablando de sus cosas, se les echó la noche encima sin pensar.

—¿Qué vas a hacer?

—Pues, nada, seguir andando.

—Espérate a mañana. Si quieres, puedes dormir en la portería, allí tengo un almadraque bastante aparente en el que estarás bien.

—Bueno.

El vagabundo, aquella noche, se sintió tan muelle y a gusto en su colchón, que no consiguió dormir.

A la mañana siguiente, cuando se levantó, no pudo encontrar a su amigo Papiano por lado alguno. Su amigo Papiano, que es hombre liberal, habrá sabido disculparlo.

El vagabundo para acercarse a Peñaranda, que esta a legua y media al norte de la Vid, vuelve la espalda al Duero, el río con el que piensa toparse de nuevo y no muy tarde.

El vagabundo quiere pasar por Peñaranda para tocar la picota en la que tantos vagabundos habrán sido descuartizados a la mayor honra del recogidor y la afición.

El vagabundo, años atrás, se había especializado en picotas y llegó a saber bastante. Según su ciencia — ciencia por la que el vagabundo, ¡bien él lo piensa!, no pondría jamás una mano en el fuego—, Burgos es, de todas las provincias de Castilla la Vieja, la que más picotas tiene, seguida de cerca por Ávila, de muy lejos por Palencia, y de más lejos por Valladolid y Segovia, provincia que no tiene más que una, la de Grajera, de que ya se habló, aunque guarda recuerdo de otras cuatro: la de la capital, la de Cuellar, la de Sepúlveda y la de Turégano. En Santander, Logroño y Soria ni hay picotas ni, que el vagabundo sepa, las hubo nunca.

Burgos conserva catorce picotas y aún tuvo otra, la de Huerta de Abajo, capital del ayuntamiento de Valle de Valdelaguna, en el partido judicial de Salas de los infantes, ya desaparecida.

De las catorce picotas burgalesas, una está en las Huelgas, en la capital; dos en el partido de Aranda, en Peñaranda y en Quemada; otras dos en el de Lerma, en Cilleruelo de Arriba y en Santibáñez del Val, y las nueve restantes en el de Salas, en Barbadillo del Mercado, en Cabezón de la Sierra, en Castrillo de la Reina, en Hacinas, en Hontoria del Pinar, en Jaramillo de la Fuente, en San Millán de Lara, en Santo Domingo de Silos y en Rupelo, lugar del ayuntamiento de Villaespesa.

Peñaranda de Duero, no más cruzar el Arandilla, está al pie de un cerro que termina en un ruinoso castillo. Peñaranda ya fue más de lo que hoy es, y sus piedras de escudo; su colegiata, que el primer duque de Peñaranda y séptimo conde de Miranda, su fundador, dotó para un abad mitrado; su palacio de columnas de jaspe; su hospital de la piedad; su convento de San José y su picota de la calle de la Caba, bien claro y estremecidamente hablan de lo que el tiempo se llevó por delante.

Al vagabundo, al cruzar estas viejas ciudades muertas y señoriales, gloriosas, militares y olvidadas le queda flotando sobre el corazón una tenue nube de amarguilla conformidad, de resignada y paciente melancolía.

El vagabundo, sentado en las gradas de la picota, ve pasar un rebaño de ovejas en cueros, de ovejas recién esquiladas, de sucias y flacas ovejas atónitas, polvorientas y silenciosas. El zagal que las arrea, en otros tiempos, hubiera podido ser alférez contra el moro y quién sabe si fundador de mayorazgo.

El vagabundo, que se puso triste y lleno de pesar, se entona en la posada con tres tientos a una bota de vino de Toro que le brindó un arriero de Quintanamanvirgo, allá en la cuesta de San Facundo y San Primitivo, hombre animoso y de buenos humores que sabe del polvo de los caminos, del precio del trigo y del brillar de las estrellas, que sobaja sobre seguro a las mozas de siete provincias, que vuelve la espalda al naipe por atender al vaso, y que canta a lo pecado la petingosa y la marmarisola, el trepeletre y el pindajo y las carrasquillas, con su voz silvestre, espinosa y agridulce, como la zarzamora y el rojillo fruto del majuelo.

El arriero, que se llamaba Rodrigo Martínez, como el pastor de ánsares de la canción, venía de Coruña del Conde, el pueblo del emperador Galba, según algunos, de llevar una alcoba para unos recién casados de posibles y, si no le salía en el camino cosa de mejor sustancia, quería acercarse a Castrillo Tejeriego, en Valladolid, donde su Dulcinea le sabía preparar el almuerzo, la mejor anguila del río Jaramiel.

—Si quiere le llevo hasta Aranda, o más allá, si le place.

—No, lléveme hasta Quemada, no tengo prisa.

A una legua escasa de andar, a la izquierda del camino y asomado al Arandilla, el arriero y el vagabundo dejaron a San Juan del Monte, pueblo de vega.

Zazuar, a media legua del cruce, es un pueblo de adobes subido sobre una colina. En el monte que llaman de la Calabaza, que queda más allá del Arandilla, se distinguen hasta cinco verdes: el brillador verde de los prados, el verde ennegrecido del pino, el azulenco verde del enebro, el verde mortecino de las carrascas y el blancuzco y plateado verde de las sabinas, de las tímidas y cenicientas sabinas.

A poco camino, y después de cruzar el Aranzuelo, que cae al Arandilla a la vista de la carretera, está Quemada, sobre un cruce, pueblo que tiene no mucho más que la picota, y en el que el vagabundo piensa que lo mejor será dejarse llevar por las tres mulas del arriero — Cantinera, Portuguesa y Lucida — hasta Aranda, otra vez en el Duero.

—¿Sigue?

—Sí, voy a seguir.

El Arandilla, que corre parejo al camino, cae al Duero en Aranda. El Arandilla nace en el Picón de Navas y se bebe, basta que se lo beben a él, las aguas del Perales, que viene de la Nafría, y las del Aranzuelo, que tiene la fuente más allá de Huerta del Rey. El Perales, antes de perder su nombre, se traga al Pildes, que ya se había embuchado al Espeja y que, como éste, vino saltando, entre piedras, desde la sierra de Costalago.

En Aranda se puede entrar — y de Aranda se puede salir— por ocho caminos. Aranda tiene, además, estación en el ferrocarril que, siguiendo el Duero hasta Almazán, va de Valladolid a Ariza, en la línea de Madrid a Barcelona. El ferrocarril Madrid-Burgos, cuando esté terminado, también pasará por Aranda.

Aranda es pueblo importante y grandón, polvoriento, rico y, a su manera, progresista.

El vagabundo, en la Acera, el paseo de las señoritas, bajo los soportales de la plaza, una plaza que tiene la figura del ataúd, se sienta a ver pasar las chicas, que es un honesto modo de perder el tiempo. Las chicas de Aranda son guapas y van bien vestidas, con zapatos a la moda y medias de seda. En Aranda se ve en seguida que hay pesetas. Aranda tiene buenas casas, algunas incluso con cuarto de baño. El enlosado de la Acera fue antes del convento de dominicos.

El vagabundo, quizás porque va muy sucio, quizás también, porque cuando estuvo limpio, vio que no merecía la pena, le interesa menos la fontanería que la arquitectura, y la arquitectura que la geografía, y la geografía que el quedo o apresurado latido de un vivo corazón, o de unos ojos que miran, o de una mano que se deja estrechar.

Aranda

de Duero tiene bellas arquitecturas, la Colegiata, por ejemplo, y dos ermitas en

paisaje umbrío, la de la Virgen de las Viñas y la de San Isidro. Y seis

bosques de varia suerte: el del Montecillo, de encinar bajo; el de Torremílanos,

de enebro; el de la Calabaza, con los cinco verdes que ya se contaron; los de

Costaján y Montehermoso, de carrasca, y el del Pinar, que ya canta de qué. Y

cuatro ríos — los dos nombrados y el de las Navas y el Beñuelos, con sus

puentes de Minaya, de San Francisco y de las Tenerías — que abrazan al pueblo

y le dejan no más que una entrada seca, la de Quemada, por la que vino el

vagabundo. Y cien muchachas de hondo y pensativo mirar, trajecillo estampado y

bolso de plexiglás. Y unos barbos sabrosos de vieja cocina real. Y un vino moro

que se deja beber por poco dinero. Y unos libros parroquiales en los que están

apuntados, como arandinos, Martín de Reina, el escritor del XVI, y fray

Antonio, el confesor de las hijas de Carlos V y viajero por Tierra Santa, y el

obispo Acuña, que estuvo en Trento, y el obispo Rojas, que presidió la Real

Chancillería de Valladolid, y el obispo Avellaneda, virrey de Granada, y el

obispo Pérez de Prado, inquisidor general, y el arzobispo Sandoval, amigo de

Cervantes. Y un escudo con un puente de tres luces y dos leones y una torre. Y

varias posadas de hogar de buen olfato. Y algún caballero con la mano pronta,

el bolsillo presto, y la voluntad dispuesta a la caridad. Y dos alamedas de

chopos de la Lombardía. Y dos mercados a la semana y otras dos ferias al año.

Y varias romerías de dulzaina y tamboril. Y algún que otro pedazo de muralla.

Y el monte de la Brújula que le guarda del viento del norte. Y un cielo en el

que Dios pinta rebaños merinos con las nubes.

Aranda

de Duero tiene bellas arquitecturas, la Colegiata, por ejemplo, y dos ermitas en

paisaje umbrío, la de la Virgen de las Viñas y la de San Isidro. Y seis

bosques de varia suerte: el del Montecillo, de encinar bajo; el de Torremílanos,

de enebro; el de la Calabaza, con los cinco verdes que ya se contaron; los de

Costaján y Montehermoso, de carrasca, y el del Pinar, que ya canta de qué. Y

cuatro ríos — los dos nombrados y el de las Navas y el Beñuelos, con sus

puentes de Minaya, de San Francisco y de las Tenerías — que abrazan al pueblo

y le dejan no más que una entrada seca, la de Quemada, por la que vino el

vagabundo. Y cien muchachas de hondo y pensativo mirar, trajecillo estampado y

bolso de plexiglás. Y unos barbos sabrosos de vieja cocina real. Y un vino moro

que se deja beber por poco dinero. Y unos libros parroquiales en los que están

apuntados, como arandinos, Martín de Reina, el escritor del XVI, y fray

Antonio, el confesor de las hijas de Carlos V y viajero por Tierra Santa, y el

obispo Acuña, que estuvo en Trento, y el obispo Rojas, que presidió la Real

Chancillería de Valladolid, y el obispo Avellaneda, virrey de Granada, y el

obispo Pérez de Prado, inquisidor general, y el arzobispo Sandoval, amigo de

Cervantes. Y un escudo con un puente de tres luces y dos leones y una torre. Y

varias posadas de hogar de buen olfato. Y algún caballero con la mano pronta,

el bolsillo presto, y la voluntad dispuesta a la caridad. Y dos alamedas de

chopos de la Lombardía. Y dos mercados a la semana y otras dos ferias al año.

Y varias romerías de dulzaina y tamboril. Y algún que otro pedazo de muralla.

Y el monte de la Brújula que le guarda del viento del norte. Y un cielo en el

que Dios pinta rebaños merinos con las nubes.

El vagabundo piensa que Aranda es un pueblo que ya tiene bastante con todo lo mucho que tiene.

Don Eugenio de Aviraneta fue regidor primero y subteniente de la milicia nacional de la villa de Aranda. Pío Baroja, en su libro Aviraneta, o la vida de un conspirador, tiene un capítulo titulado El tirano de Aranda de Duero, en el que pinta a don Eugenio pequeño, rubio, de nariz larga, la mirada atravesada y dura y los ojos azules.

Saliendo de Aranda, a la mañana temprano, por el camino de Valladolid, el vagabundo marcha a la vera de tres mozas pálidas, enlutadas y silenciosas, jinetas en sendas y finas mulas de silla, que ni lo miran en todo el tiempo que a su lado anduvo. Al llegar a la primera encrucijada, las mozas siguen hacia Castrillo de la Vega, el pueblo de las buenas codornices y las mejores aguas, mientras el vagabundo, que no quiere perder el río, se mete a la derecha por el camino de Berlangas, que está a dos horas a pie.

El vagabundo hace su tiempo sin novedad y al llegar a Berlangas, como no está cansado, decide pasar de largo y acercarse, escapando de los mosquitos, hasta Roa, otra vez en la margen derecha del Duero. En Berlangas de Roa, al pasar, al vagabundo le arreó un mocito un cantazo en los lomos que a poco más lo derriba. Cuando el vagabundo se volvió con ánimo de darle palos, unas mujeres salieron a la puerta de una casa.

—¡Déjelo usted! ¿No ve que no tiene sentido?

—Pues tampoco lo niego, señora, pero puntería sí que tiene.

—Dice usted verdad, buen hombre, que no marra ni uno. ¡Pobrecito mío y qué cruz me ha mandado Dios Nuestro Señor!

.....